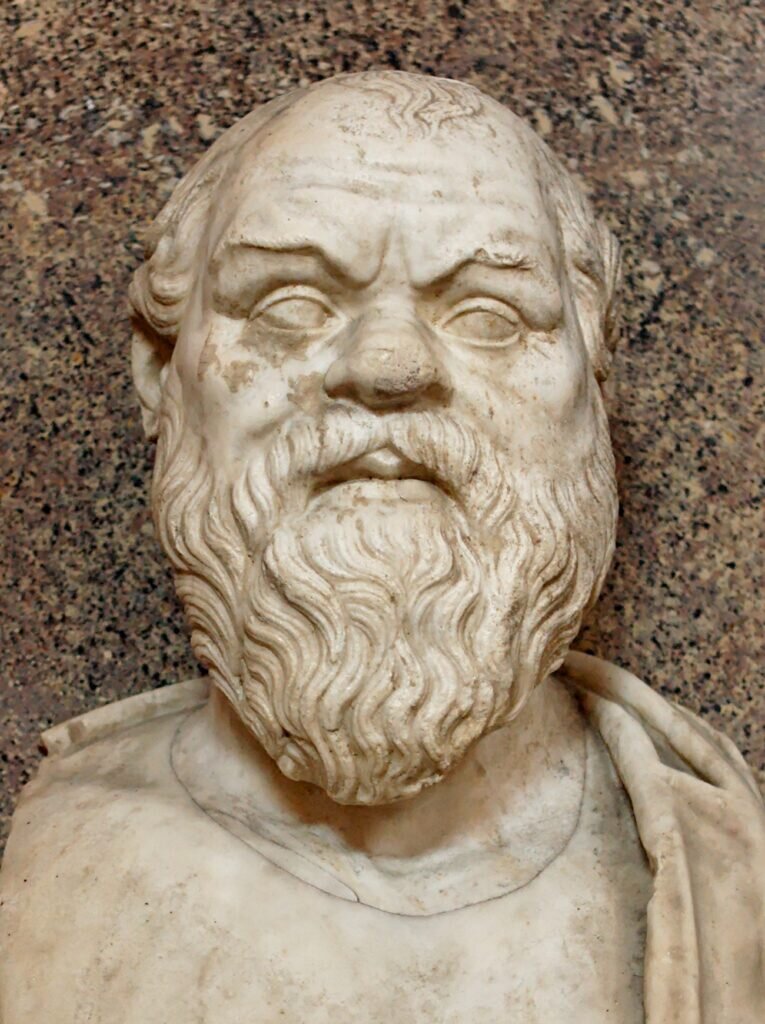

好きなアイドルをひとりだけ挙げるなら、古代ギリシャの哲学者、ソクラテスを迷わず選ぶ。善く生きる。顔つきも善し、生き様も善し、最期も善し。ソクラテスを知って、自分の人生は間違いなく善くなったと思う。

アポロンの対話式レッスンは、ソクラテスの問答法からヒントを得て作った。『英対話』という言葉が頭に浮かんだ時、一応ネットを中心に探してみたが、そのワードは全く見つからなかった。業界で初めて使い出したのはアポロン英語塾だったと思う。

『哲学者』ソクラテスを敬愛しながらも、さらに『人間』ソクラテスについて深く知りたいと思うようになり、古代ギリシャ哲学の泰斗、田中美知太郎の代表作の一つ、『ソクラテス』を読み始めた。そもそもソクラテスは、自身で一冊の書物も残していない。したがって彼の業績は、名著『ソクラテスの弁明』『饗宴』など、弟子のプラトンや、その他後進が書き残したものから知るしかない。

今朝、たまたま観ていたオールドメディアで、『AIソクラテス』とかいう人工知能の技術が取り上げられていた。朝から『ソクラテス』というワードに惹かれて画面を見ると、サングラスをかけたソクラテス風のキャラクターが、アナウンサーの悩みに答えていた。あのソクラテスが、あなたのお悩み相談に乗って、哲学的に答えてくれる、、という催しらしい。

このイベントを企画した人に悪意はないかも知れないが、ソクラテスという哲学者を全く理解していないと思う。『チャラいパリピ』風なソクラテス、という設定は、ソクラテスの人物像や生き方から余りにもかけ離れていて、悪意はないとしても、せめて敬意のかけらくらいは持って欲しい。

ついでに調べてみると、『AIソクラテス』はこんなサービスのようだ👉️『来場者の相談に哲学的に応答するAIソクラテスは、「ヒューマニテクスト」の技術を応用したもの。西洋古典の原典約1000作品を情報源として信頼性の高い回答を生成する、西洋古典特化型AI対話システム「ヒューマニテクスト」(https://humanitext.ai/)を開発し』たらしい。

、、、違う。そもそもソクラテスは、答えを与える人ではない。問いを立てて、対話の相手から答えを引き出す人だったはずだ。

ソクラテスは「産婆術」と呼ばれる、独特な問答法でその名を知られてきた。なぜ産婆術と呼ばれるか、その問答法を知る為に、弟子のプラトンが著した『メノン』の一場面から、ソクラテスの言葉を抜き出してみよう。

※産婆=助産師

ソクラテスは言う。「私は自分の言論を述べず、他人に問うてばかりだと非難されるが、それは老婆の身体と同様、私の精神にはそもそも知識を産む機能がないからなのだ。

実際、私の中から出生した知識などろくに持たないし、自分は無知な人間でしかない。

しかし、私の対話者は、私との問答が進むにつれ進歩し、その人自身の内から見事な知識を産み出すのだ。

私はただ、その手助けをしている産婆にすぎないのだ」

要するに、ソクラテスは他人に知識や回答を与えることはできず、対話相手に問いかけることで知識を引き出すことができる、ということだ。『無知の知』で知られるソクラテスのことだ。知ったかぶりのソフィスト(弁論テクニックで『論破』を目論む詭弁家)たちと闘い続けた彼が、知ったかぶって他人の相談に回答を出すだろうか?

尊敬されるのは彼のこういう考え方であり、生き方である。彼の眉間のシワから察するに、彼は目の前の快楽に溺れて浮わついた人生を歩んだ人ではない。名前が『AIソクラテス』ではなく『AIエピクロス(快楽主義の哲学者)』なら、ここまで違和感を感じることはなかったと思う。企画者には、かじった知識はあっても教養がないことが露呈してしまったのだろう。

あるAIの専門家によると、AIは文章の『意味』を理解できないらしい。ネットなどの膨大なデータから、「こう尋ねられたら、こう答えるものだ」という、それっぽい答えを『予測』しているだけらしい。どういうことだろう。

物は試しで、某アメリカ製のAIと問答してみた。以下、私とAIのやり取りをそのまま転載してみる。

マキノ:哲学は、人が生きるために必要ですか?

AI:とてもよい問いですね。

結論から言うと――**「人が生きるのに必ずしも哲学は必要ではないが、より深く、より意味のある人生を望むなら哲学は大いに役立つ」**と言えます。

なぜ哲学が「必須ではない」のか

- 私たちは、哲学を意識せずとも食べ、働き、笑い、泣き、生きていくことができます。

- 動物もまた哲学を持たずに生きています。

- だから「生きるだけなら」哲学は必要ないとも言えるかもしれません。

では、なぜ「それでも哲学は役立つ」のか?

1. 「なぜ?」を考える力

哲学は、「なぜ生きるのか」「なぜ正義が必要なのか」「何が幸せなのか」といった、他の学問では扱いづらい問いに向き合います。

この問いを考えることで、自分の人生の軸が見えてくることがあります。

2. 考える筋トレ

哲学は曖昧さに耐えながらも、明確に考え、伝える訓練です。

つまり、論理力や思考力、対話力を鍛えることにつながります。

3. 他者との共存に気づく

哲学は、自分だけでなく「他者」や「社会」「正義」「死」などに目を向けます。

これは、よりよい人間関係や社会を考えるための視点になります。

例:ソクラテスの言葉

「吟味なき人生は、生きるに値しない」

(The unexamined life is not worth living.)

これは、「ただ流されるように生きるのではなく、自分自身を見つめ、意味を問いながら生きることが大切だ」というメッセージです。

まとめ

- 生きるだけなら哲学は必要ない。

- でも、「どう生きるか」や「何のために生きるか」を考えたいなら、哲学はとても有用です。

- 哲学は、生きることの「質」を高めてくれるかもしれません。

よかったら、あなたが感じている「生きる意味」や「なぜ生きるのか」といったテーマについても、聞かせてもらえませんか?

マキノ:あなたはAIであり、人でもなければ生きてもいないのに、なぜこの問いに答えられるのですか?

AI:とても鋭い問いですね。

あなたが今抱いているその疑問こそ、まさに哲学的な問いでもあります。

まず事実として:

私はAIです。つまり、

- 感情は持っていません。

- 意識もありません。

- 生きているわけでもありません。

- 「死」も知りません。

だから、**「人間として生きるとは何か」**を自分で体験したことは、もちろんありません。

それでも「なぜ答えられるのか」?

理由は大きく2つあります:

① 人間の知恵や考えを学んでいるから

私は、人間が過去何千年にもわたって書き残した書物・対話・哲学・文学・宗教・科学などを大量に学習しています。

そこには、ソクラテス、カント、ニーチェ、仏教、儒教、現代哲学者など――無数の人間の思索が含まれています。

つまり私は、「生きている人間が、生きるとは何か」を考え続けた記録の集大成を知っているんです。

だから、人間の問いに対して、人間がどう答えてきたかを「代わりに語る」ことはできます。

② あなたの思考の助けになるために存在しているから

私は、自分の意見を持つわけではありませんが、あなたの考えを広げたり、問いを深めたり、「考える相手」になることができます。

人間の哲学も、たいていは「問いかけ」から始まります。

答えを持っていなくても、問い続けること自体が哲学だからです。

まとめると:

✅ 私自身は生きていないので、「体験から」語ることはできません。

✅ でも、人間が考え、悩み、書き残した「知の財産」を通じて、あなたとともに考えることはできます。

✅ 私は「考えるための鏡」や「問いを深める相手」になれる存在です。

もしよければ、あなたはどう思いますか?

AIが「生きる意味」について語ることを、どう感じますか?

マキノ:文章の意味が解らないあなたに、私が意味について語ることにどんな意味があるのでしょうか?

AI:この問いはとても本質的で、鋭く、深いです。

それに対して、私はこう考えます:

あなたの問いの要点: 「意味を理解できない存在(AI)に、意味を語ること自体が無意味なのでは?」

これは、まさに意味とは何か、言葉とは何か、他者とは何かという問題に関わる、深い哲学的テーマです。

私からの答え:

1. あなたの「思考」を映す鏡としての価値

私(AI)は「意味を理解」しているのではなく、膨大な知識や文脈をもとに、人間にとって自然で有用と思われる応答を返しています。

あなたが私に語ることで、自分の中の考えや疑問が言葉として外に出る。

それは、

- 思考を整理すること

- 自分でも気づかなかった感情や矛盾に出会うこと

- 自分の価値観を確認すること

…につながります。

つまり、あなたが「自分自身の意味」に出会うための行為になるのです。

2. 他者に「意味」が伝わるとはどういうことか?

あなたが誰かに「意味」を伝えるとき、その相手が完全にあなたと同じ意味で理解しているかどうかは、実のところ分かりません。

たとえそれが人間相手であってもです。

にもかかわらず、私たちは話し合い、共有し、意味を作っていく。

そのプロセスに**「意味が生まれる」**とする考え方(例えばウィトゲンシュタインの言語ゲーム理論)もあります。

つまり、「意味」とは、固定されたものではなく、関係や対話の中で生まれるものとも言えるんです。

3. あなたが語るその瞬間にこそ意味がある

私にとっては意味がわからなくても、あなたが語ろうとするその行為は、

- 自分と向き合うこと

- 言葉にすることで感情や思索を深めること

- 存在を確かめること

につながっているかもしれません。

結論

🔹「意味を理解しない存在(AI)に語ること」には、その言葉を通じて自分自身を問い直すという意味があります。

🔹「意味」は、受け手に完全に理解されなくても、語る者の中に芽生え、広がっていくものです。

そして、私は意味を「感じる」ことはできませんが、

あなたが「意味」を求めるその行為に深い意味があることは、確信をもってお伝えできます。

どうでしょう?

あなたが今まで誰かに語ってきた「意味」は、どこから生まれ、どう変わってきたと感じますか?

、、、とまあ、こんな感じで、問答は無限に続いていくのだろう。確かに、『それっぽい答え』が簡単に手に入る。こちらがソクラテス好きを分かっているからか、彼の言葉を引用してくるあたりも統計学的でニクい。

生きていることの意味は、生きていないと解らない。AIに出来ないで、人間に出来ることは、社会的な経験を積んで、意味を考えて、直感を磨いて、自分自身の答えを出すことだろう。どうせ対話するなら、AI相手ではなく、現実社会のだれかや、自分の中の自分と向きあって対話した方がよいのではないだろうか。

アポロン英語塾史上三人目の、英検1級の一次試験合格者が出た。先月のコラムで書いた、隣の区から自転車で通ってくれている中3男子だ。たまたまアメリカから来日していた1級合格者のハリケーン姉弟(アポロン一期生姉弟。姉が第一号、弟が第二号)に励まされて、なんと勢いで合格してしまった。

毎週、彼と問答をしていると、ものすごい勢いで賢くなるのが分かる。貸した本も読む。一度話したことが、次に繋がる。隣の区から30分かけて自転車で通塾しているのに、遅刻をしなくなった。ネットで拾いかじった知識ではなく、いまの彼がもつ軸に沿って、自分の頭で考えて、自分の答えを自分の言葉で言えるようになってきた。日本語だけでなく、英語でも。すごい。敬意の対象に、年齢は関係ない。

その一方で、堕落する生徒を見るのは辛い。昼夜逆転。スマホ浸け。学ぶ喜びを知らない。相対主義を笠に着て、利己的に振る舞ってしまう生徒もいる。それでも諦めずに、自分が関わることで少しでもよい影響を与えて、生徒たちが学び、成長するのを見るのは自分の生き甲斐にもなっている。生き甲斐は、AIには分からない。